|

| José Fernández (JotaEfA) |

Pregones

Con honrosas excepciones, los pregones

a los que acudimos hoy día en fechas próximas a los grandes acontecimientos

festivos, distan de cumplir su propósito o mejor dicho, no son pregones en sí

sino actos culturales prefijados por los gremios que los organizan. Desconozco

qué se busca con su realización, al margen del mero acopio de actos donde

parece se compitiera para lograr establecer determinada meta consistente en

hacer lo mismo que hagan los demás.

Pero, aun cuando según definición académica el pregón es un acto de promulgación en voz alta de un asunto de interés para el público y particularmente el acto con el que se inicia una celebración, y así cabría pregonarlo todo, no todo es pregón, pues en los más de los casos el “pregonero” nos da a conocer sus andanzas y suele olvidar que lo principal es la fiesta o la conmemoración cercana.

Otro cantar son los pregones callejeros, aquellos que por mor del tiempo y por qué no, también de las nuevas tecnologías, desaparecieron para no volver jamás. Y es que el tiempo y también la técnica, en su afán demoledor han ido destruyendo costumbres y actuaciones cuya pérdida hay que lamentar, en muchos casos por la inusual belleza que las caracterizaba, como sucedió con los pregones populares, llenos de sencillo encanto.

En la mayoría de los casos el aliciente de tales pregones estaba, más que en el carácter del artículo que se pregonaba, en la especial entonación que sabían dar a sus palabras aquellos que las emitían, los cuales, además, tenían la virtud de recordarnos al pasar la hora exacta del momento en que se solían oír sus voces, pues eran de una puntualidad extraordinaria en sus recorridos. Y es que, en las calles solitarias, los “gritos” callejeros resonaban como algo familiar, como algo esperado, llegando incluso a medirse las horas del día según el sonido callejero, como dicen que hacía el gran escritor Marcel Proust que medía las horas de la mañana, desde su cama, por los gritos de la calle.

En este sentido y en atención a la puntualidad de ciertos pregones callejeros, Luis Cernuda, escritor de la Generación del 27, en su obra Ocnos, donde plasmó los recuerdos de su niñez y adolescencia en Sevilla, en el capítulo “Pregones” evoca tres “pregones”: uno cuando llegaba la primavera, el segundo era al mediodía en el verano y el tercero al anochecer en otoño. Alude Cernuda en el primero a la voz pura, en el segundo al canto y la melodía y en el tercero al recuerdo y el eco, con la voz y la melodía ya desaparecidas, evocación de una estrecha relación entre el clima y la disposición para vocear al aire libre.

Sin duda ésta es la primera manifestación oral de la publicidad. Los vendedores ambulantes, a viva voz, en riguroso directo, en plazas, mercados o calles hacían llegar hasta ellos a los posibles compradores. Este pregón, este reclamo publicitario oral, inmediato, espontáneo necesitaba de grandes dosis de imaginación, picaresca, poesía, entusiasmo y por supuesto, voz.

Cuenta Francisco Rodríguez Marín (1) que “por completa falta de gracia se desgañitaba inútilmente voceando en Sevilla un hombre esaborío que vendía cal viva en un borriquillo matalón al sólo grito de ¡¡¡Caaal!!!. En cambio en Sevilla también una muchacha feilla, pero con ángel, vendía limones y de tal manera los pregonaba cantando Li.. li.. limoncillos dulces, que de ella y su pregón se originó una soleá popularísima:

Mira si tiene salero / que los limoncillos agrios / por dulces los va vendiendo".

Antonio Machado y Álvarez

(Demófilo), conocido estudioso del folclore, analizó científicamente estos

pregones en el aspecto musical, demopsicológico, geográfico y etnográfico,

destacando la enorme variedad y riqueza de tonos en el primero, el ingenio,

agudeza y fantasía en el segundo, la fuente fidedigna y los productos naturales

en el tercero y el estado de la cultura y del comercio de una zona determinada

en el último.

Hasta

tal punto se hicieron famosos determinados pregones que la gente seguía a los

pregoneros por las calles con admiración y en algunos casos incluso los

animaron a entonar su pregón en teatros y plazas de toros (2).

El vendedor ambulante gitano creaba sus propios pregones para vender sus mercancías. El gaditano Francisco Gabriel Díaz Fernández, de apodo Macandé, sinómino de “loco”, “chalado”, creó un pregón que hizo furor en el Cádiz de su época. Un pregón que con mezcla de asturianas, seguiriyas y bulerías cantaba para vender caramelos. Según cuenta su biógrafo Eugenio Cobo en Pasión y Muerte de Gabriel Macandé, por cualquier sitio que iba, siempre llevaba detrás treinta y o cuarenta personas “ná” más que por oírlo cantar.

Otro aspecto significativo de los pregones es que llegaron a alcanzar una importancia extrema en la génesis y desarrollo del Flamenco, pasando de un modo de venta a convertirse en un género musical, nutriendo de melodías y letras al acervo flamenco y viceversa. El pregón cantado, arte de vendedores andaluces ambulantes llegó a adquirir tal importancia que muchos de estos pregones han sido objeto de revistas musicales. Históricamente está demostrado que en Cádiz, Sevilla, Granada y Málaga florecieron al máximo los Pregones y son muchos los estudiosos del flamenco que admiten que, por ejemplo, los Caracoles, el Mirabrás o las Alegrías de Córdoba no son más que coplas de distinto tipo de estrofas ensartadas en forma de pregones. Sin embargo, algunas antologías no incluyen este cante por considerarlo de poca entidad y poco interpretado.

Los pregones fueron fuente de inspiración para varios compositores cubanos: el famosísimo son de el Manisero, de Moisés Simmons o el Zun Zun y El Dulcero de Ernesto Lecuona. Muchas de estas obras han recorrido el mundo en las voces de Rita Montaner, Judy Garland, Josephine Baker, Libertad Lamarque, Antonio Machín y Celia Cruz, entre otros. También muchos de nuestros compositores más renombrados, cultos populares, se han inspirado en melodías de pregones y las han incorporado a sus composiciones como estribillos: Manuel de Falla, como buen discípulo de Felipe Pedrell, construyó su ópera de cámara El Retablo de maese Pedro a partir de elementos históricos y folclóricos como la utilización de la forma declamatoria del pregón.

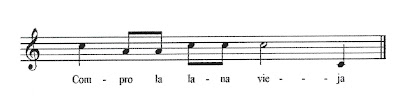

A pesar de todo esto, los pregones no han sido estudiados lo suficiente, aun cuando son una fuente para conocer el desarrollo social de un país, un capítulo imprescindible en la historia de los pueblos, pues su factura ancestral emerge del sentimiento popular. De seguro que en la memoria de cada persona siempre habrá recuerdos ligados a un pregón: el del “tío de las piñas” que se iba a Lucena y pedía a la chiquillería que llorara a “moco tendido” para ablandar los corazones de las madres que acudían hasta el vendedor callejero quien pronto vaciaría el serón; el del heladero con su carromato en las horas de la siesta en la canícula de aquellos veranos con su soniquete: ¡Al rico bombón helado!; el del carbonero vendiendo cisco; el del afilador con su característica flauta fabricada con madera de boj; el comprador de lana vieja,

el latonero, el sillero, el tapicero, el sombrillero, el “lañaor” que gritaba: se lañan los lebrillos... Oficios todos estos que permanecen grabados en la memoria colectiva de un pueblo en ese proceso social de reconstrucción del pasado vivido y experimentado. Sabido es que la historia pretende dar cuenta de las transformaciones de la sociedad, en cambio la memoria colectiva insiste en asegurar la permanencia del tiempo y la homogeneidad de la vida, como en un intento de mostrar que el pasado permanece. Es porque la historia es informativa y la memoria es comunicativa. Recordar es vivir. Lo estamos experimentando con el fenómeno que nuestro amigo Rafael Luna ha desarrollado haciendo el latonero, el sillero, el tapicero, el sombrillero, el “lañaor” que gritaba: se lañan los lebrillos... Oficios todos estos que permanecen grabados en la memoria colectiva de un pueblo en ese proceso social de reconstrucción del pasado vivido y experimentado. Sabido es que la historia pretende dar cuenta de las transformaciones de la sociedad, en cambio la memoria colectiva insiste en asegurar la permanencia del tiempo y la homogeneidad de la vida, como en un intento de mostrar que el pasado permanece. Es porque la historia es informativa y la memoria es comunicativa. Recordar es vivir. Lo estamos experimentando con el fenómeno que nuestro amigo Rafael Luna ha desarrollado haciendo que Cabra recuerde a través de la imagen, de la fotografía. También los sonidos del pregón que Cabra recuerde a través de la imagen, de la fotografía. También los sonidos del pregón evocan recuerdos.

Algunos videos recomendados que ilustran esta colaboración:

Manuel

Vallejo. Pregones por bulerías.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rRxsJ5wVjJA

Manuel

Poveda. Pregones de la uva: “el uvero”

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lXi60bQ2BKc

Estrella

Morente. Pregón niño de las moras

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HGrbW44ek_o

Antonio Molina. El

macetero

http://www.youtube.com/watch?v=U6L5zFDDYEk

Antonio Molina. El agua

del Avellano

http://www.youtube.com/watch?v=UmAqmBTW_5w

Antonio

Machín. El Manisero

http://www.youtube.com/watch?v=Qp6khgW2tn8

NOTAS:

(1)

Francisco Rodríguez Marín (Director de la Real Academia

Española). Artículo en ABC (Madrid) del 28/8/1942

(2)

CULTURA ANDALUZA: “Algunos aspectos de la creatividad

popular”. (Varios autores). X Concurso Joaquín Guichot. Junta de Andalucía.

Consejería de Educación y Ciencia. Edit. Novograf S.A. D.L.: SE-1879-96 ISBN:84-8051-860-X

(3)

“El folclore musical” Vol. 7. Cribillé i Bargalló. Alianza

Editorial. Madrid. ISBN: 84-206-6487-3

Algunas páginas web

consultadas:

http://www.granadahoy.com/article/ocio/28758/algunos/pregones/callejeros.html

http://www.nuestro.cl/biblioteca/textos/pregon1.pdf

http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?id=25

http://depaloenpalo.wordpress.com/di-origine/de-origen-folclorico-andaluso/pregones/ http://www.diariodeavisos.com/2012/12/pregones-callejeros-patrimonio-universal-othoniel-rodriguez/

No hay comentarios:

Publicar un comentario